Пару лет назад на комбинатах компании «Свеза» зафиксировали всплеск травматизма. Стало очевидно, что без трансформации системы охраны труда не обойтись. О том, какие меры приняло руководство, чтобы выйти на траекторию безопасности, какую роль в исправлении ситуации сыграла методология ADKAR, эксперт рассказал в рамках вебинара на платформе Клуба ЭБС.

В начале вебинара руководитель направления по управлению изменениями в системе безопасности труда компании «Свеза» Дмитрий Купцов заострил внимание на предпосылках преобразований. В 2023 г. на комбинате произошел, по его словам, «обвальный рост травматизма»: в целом по компании в четыре раза (по сравнению с предыдущими периодами), а на некоторых предприятиях – в восемь.

В начале вебинара руководитель направления по управлению изменениями в системе безопасности труда компании «Свеза» Дмитрий Купцов заострил внимание на предпосылках преобразований. В 2023 г. на комбинате произошел, по его словам, «обвальный рост травматизма»: в целом по компании в четыре раза (по сравнению с предыдущими периодами), а на некоторых предприятиях – в восемь.

Концепцию пересмотра подходов к организации охраны труда на базе методологии ADKAR позаимствовали у «Северстали». Опыт компании «Свеза» в трансформации не ограничивается охраной труда, но эту методику впервые применили на данном направлении. Задачи охраны труда универсальны, хотя имеют свою специфику в зависимости от отрасли, структуры предприятия и т. п.

В компании «Свеза» несколько дивизионов, в частности, по производству фанеры. Данный дивизион представлен семью комбинатами. На одном из них – «Свеза Тюмень» – реализовали пилотный проект внедрения методологии, а теперь масштабируют. Процесс трансформации продолжается на четвертом предприятии дивизиона. При этом в компании «Свеза» сосредоточились на формировании культуры безопасности.

Пять стадий модели

ADKAR – один из подходов к управлению изменениями путем поддержки соответствующего поведения сотрудников.

ADKAR – один из подходов к управлению изменениями путем поддержки соответствующего поведения сотрудников.

Модель ADKAR получила свое наименование по начальным буквам названий этапов, которые проходит сотрудник в процессе изменения его взглядов и поведения. А – это Awareness (формирование осознания), D – Desire (формирование желания), K – Knowledge (формирование знания), A – Ability (формирование способности), R – Reinforcement (закрепление изменений).

Методология ADKAR хороша своей гибкостью применительно к функциональной области использования, бизнес-сфере и готовности персонала. В сфере безопасности, как, впрочем, и в любой другой, важно добиться устойчивых изменений. Эксперт подчеркнул, что концепция предусматривает закрепление преобразований, фокусируется на барьерах, возникающих у работников, которые не принимают изменений (по разным причинам) или не верят, что они дадут ожидаемый эффект.

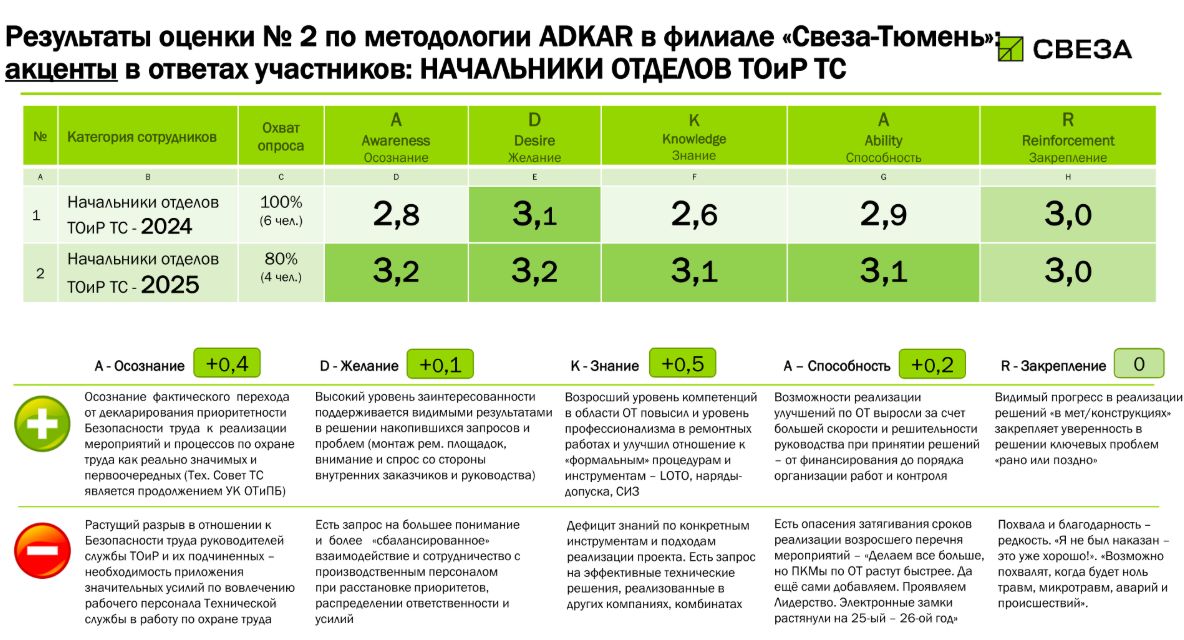

Обязательное звено концепции – пятибалльная шкала оценки. Важно измерить стартовый уровень положения дел (по категориям сотрудников), чтобы понять, на кого можно опираться при реализации проекта (кто действительно вовлечен в преобразования), а затем проследить динамику изменений.

Ключевыми элементами методологии эксперт назвал осознание персоналом необходимости изменений и желание в них участвовать.

Опасность «накручивания метрик»

Подготовительный этап состоит из трех шагов. Первый – определение изменений в области охраны труда (например, поменять отношение к вопросам безопасности), оценка их необходимости (добиться заинтересованного использования предлагаемых инструментов). Второй – определение периметра изменений, уточнение ролей. Третий – оценка барьеров ADKAR.

Подготовительный этап состоит из трех шагов. Первый – определение изменений в области охраны труда (например, поменять отношение к вопросам безопасности), оценка их необходимости (добиться заинтересованного использования предлагаемых инструментов). Второй – определение периметра изменений, уточнение ролей. Третий – оценка барьеров ADKAR.

Эксперт заострил внимание на опасности формального «накручивания метрик» в сфере охране труда. Если сфокусироваться на видимых метриках результативности, то персонал начнет скрывать происшествия, инциденты и реальные обстоятельства их возникновения. Формально метрики будут улучшаться, но… Происходить это будет в отсутствие осознанного применения инструментов. Вне атмосферы открытости. И без реального формирования культуры безопасности.

В рамках трансформации большое внимание уделяется лидерству как одному из слагаемых методологии ADKAR.

Технология внедрения

В компании «Свеза» заинтересованы в том, чтобы на деле изменить отношение к охране труда рабочих, мастеров смен, начальников отделов ТОиР, руководителей производств. Принципиально важно было добиться понимания ими своих ролей в процессе трансформации. В рамках проекта предстояло выяснить, насколько сотрудник готов принять новую роль.

В компании «Свеза» заинтересованы в том, чтобы на деле изменить отношение к охране труда рабочих, мастеров смен, начальников отделов ТОиР, руководителей производств. Принципиально важно было добиться понимания ими своих ролей в процессе трансформации. В рамках проекта предстояло выяснить, насколько сотрудник готов принять новую роль.

ADKAR предусматривает набор вопросов, которые помогают понять, что сотрудник думает об охране труда, знает ли цели, понимает ли актуальность изменений, готов ли в них участвовать, верит ли в результат, на какие персональные выгоды или преимущества для своего подразделения рассчитывает, что нужно будет делать по-новому, что может этому помешать и т. д.

Беседа-интервью занимает около часа (с разговорчивым сотрудником), ответы фиксируются. На комбинате «Свеза Тюмень» интервью проводились со всеми руководителями производств и выборочно с рабочими (прежде всего опытными, «токсичными» или недовольными, которые всегда критически воспринимают требования). Опрашивались также новички и представители ключевых специальностей (лущилщики, операторы сушилок, станков, котельной, водители погрузчиков, машинисты кранов, слесари, электромонтеры).

По результатам ответов подсчитывались баллы (для каждой категории персонала), помогающие руководителю производства понять стартовое положение дел в сфере охраны труда.

Слабое звено

В начале пилотного проекта в Тюмени выяснилось, что у рабочих самые низкие (наихудшие) показатели осознания необходимости изменений и желания в них участвовать, как и знания о том, что именно предстоит делать и как.

В начале пилотного проекта в Тюмени выяснилось, что у рабочих самые низкие (наихудшие) показатели осознания необходимости изменений и желания в них участвовать, как и знания о том, что именно предстоит делать и как.

В категории «Знания» (что нужно для изменений) не очень хорошо обстояли дела и у мастеров. К слову, рабочие и мастера меньше всего верили в то, что предстоящие изменения не выльются в очередную кампанейщину, а будут устойчивыми и эффективными.

Через год при повторном замере ситуация заметно улучшилась. Как показала практика, участники проекта приняли изменения и готовы их продолжать. Движущей силой, основным источником энергии в компании называют руководителей производственных служб. По словам эксперта, если они в силу инерции (проект вышел на правильную траекторию) ослабят фокус внимания, будут уделять этому меньше сил, сохраняется риск, что «проект начнет откатываться».

Реализованные за этот период изменения были нацелены на снятие проблем, обеспечение необходимых мер безопасности и правильного поведения на рабочих местах, предоставление мастерам инструментов управления рисками. Персонал признал правильность преобразований и намерен продолжать в том же русле. «Но нам нужно, выработав новые привычки, преодолевая сложности при установке нового оборудования и смене технологий, закрепить эту практику», – сказал Дмитрий Купцов.

Работы в рамках проекта продолжаются, но теперь они в меньшей степени касаются руководителей производств («вышли на нужную траекторию»), в большей – других категорий персонала. Для каждой группы, участвующей в проекте (начальников отделов, ТОиР, мастеров и рабочих) составляются описательные срезы, в которых отмечается, в чем именно наблюдается прогресс, а над чем еще нужно потрудиться.

Руководители производств признались, что прежде охрана труда представляла собой нагромождение огромного количества практик, инструментов, требований, которые в совокупности напоминали хаос. По мере трансформации данного направления они увидели систему, поняли, как это должно работать, уяснили свое место и роль каждого из участников (рабочего, мастера, службы ТОиР). В этом и был основной посыл инициативы. Прилагаемые теперь усилия гарантируют формирование культуры безопасности, утверждают в компании.

Демонстрация лидерства руководителями производств (как центра кристаллизации усилий) позволила постепенно распространить готовность к преобразованиям на подчиненных. Среди рабочих нашли волонтеров безопасности, приверженных теме охраны труда. Мастера, имеющие негативный опыт в этой сфере (вследствие происшествия, травмы), вынуждены были уделить данному проекту дополнительное время и силы (провести расследование, исключить повторение случаев нарушения безопасности).

Сейчас от лидерства руководителей в компании выходят на лидерство в группе ТОиР. Сотрудники службы отмечают, что многое делали, но еще больше предстоит. Планы корректирующих мероприятий формируются непрерывно. Например, когда нужно было исключить доступы к электрическим шкафам для неавторизованного персонала, представители службы техобслуживания предложили поставить электронные замки. Когда вскрылось немалое количество проблем с охраной труда, еженедельно приходится возвращаться к вопросу расстановки приоритетов. И в ТОиР научились это делать.

Мастера стали регулярно проходить стажировки (на год составляется график), благодаря чему объем их знаний вырос на порядок. Руководитель службы охраны труда компании «Свеза Тюмень» посвящает несколько часов каждому стажеру из числа мастеров, прорабатывает на его участке порядок пользования ключевыми инструментами (как провести аудит безопасности, оценить риски, составить программу мероприятий, организовать круглый стол с рабочими, чтобы выявить проблемы, и т. д.).

Мастера стали регулярно проходить стажировки (на год составляется график), благодаря чему объем их знаний вырос на порядок. Руководитель службы охраны труда компании «Свеза Тюмень» посвящает несколько часов каждому стажеру из числа мастеров, прорабатывает на его участке порядок пользования ключевыми инструментами (как провести аудит безопасности, оценить риски, составить программу мероприятий, организовать круглый стол с рабочими, чтобы выявить проблемы, и т. д.).

Инструментов много, при этом важно понимание персоналом логики их применения. На стажировке закладывается навык выбора инструмента для решения конкретной проблемы. И мастера по достоинству это оценили.

Рабочие адаптировались к возросшим требованиям под впечатлением от регулярного общения, настойчивых коммуникаций, аргументированности требований руководства, которые формулируются на основе реальных примеров. У них заметно повысилась восприимчивость к знаниям (особенно после участия в круглых столах с руководителями производств), утверждает Дмитрий Купцов.

Рабочие адаптировались к возросшим требованиям под впечатлением от регулярного общения, настойчивых коммуникаций, аргументированности требований руководства, которые формулируются на основе реальных примеров. У них заметно повысилась восприимчивость к знаниям (особенно после участия в круглых столах с руководителями производств), утверждает Дмитрий Купцов.

Если раньше решение вопросов в этой сфере сопровождалось придирками, формализмом на инструктажах, декларациями с агитацией, то сейчас персонал убедился в реальных изменениях на линиях лущения и сушки, ремонтных площадках и т. д. И это лишь один из примеров, показывающих, как по мере реализации проекта менялось отношение к безопасности труда.

Сила инструментов

В рамках проекта использовались достаточно простые инструменты, свои для каждой стадии («Осознание», «Желание», «Знание», «Способность» и «Закрепление»). Например, осознать потребность в изменениях помогли коммуникации и поддержка линейных руководителей. На встречах с персоналом начальники производств и служб обозначают личную позицию по вопросам охраны труда.

В рамках проекта использовались достаточно простые инструменты, свои для каждой стадии («Осознание», «Желание», «Знание», «Способность» и «Закрепление»). Например, осознать потребность в изменениях помогли коммуникации и поддержка линейных руководителей. На встречах с персоналом начальники производств и служб обозначают личную позицию по вопросам охраны труда.

Индивидуальные коммуникации предусмотрены с потенциальными лидерами изменений, неформальными лидерами трудовых коллективов, с нарушителями и негативно настроенными сотрудниками. В числе других инструментов – круглые столы, наставничество, стажировка. На данном этапе важно распространить информацию о характере изменений, разъяснить причин их необходимости по различным каналам коммуникаций.

В списке инструментов для стадии «Желание» – индивидуальная работа с сопротивлением, персональные коммуникации, стимулирующие программы, постановка целей, программы профессионального и карьерного роста. Большое значение имеет система отслеживания данных об индивидуальных показателях, а также личного вклада (влияния) в достижение целевых показателей эффективности в области безопасности труда.

В списке инструментов для стадии «Желание» – индивидуальная работа с сопротивлением, персональные коммуникации, стимулирующие программы, постановка целей, программы профессионального и карьерного роста. Большое значение имеет система отслеживания данных об индивидуальных показателях, а также личного вклада (влияния) в достижение целевых показателей эффективности в области безопасности труда.

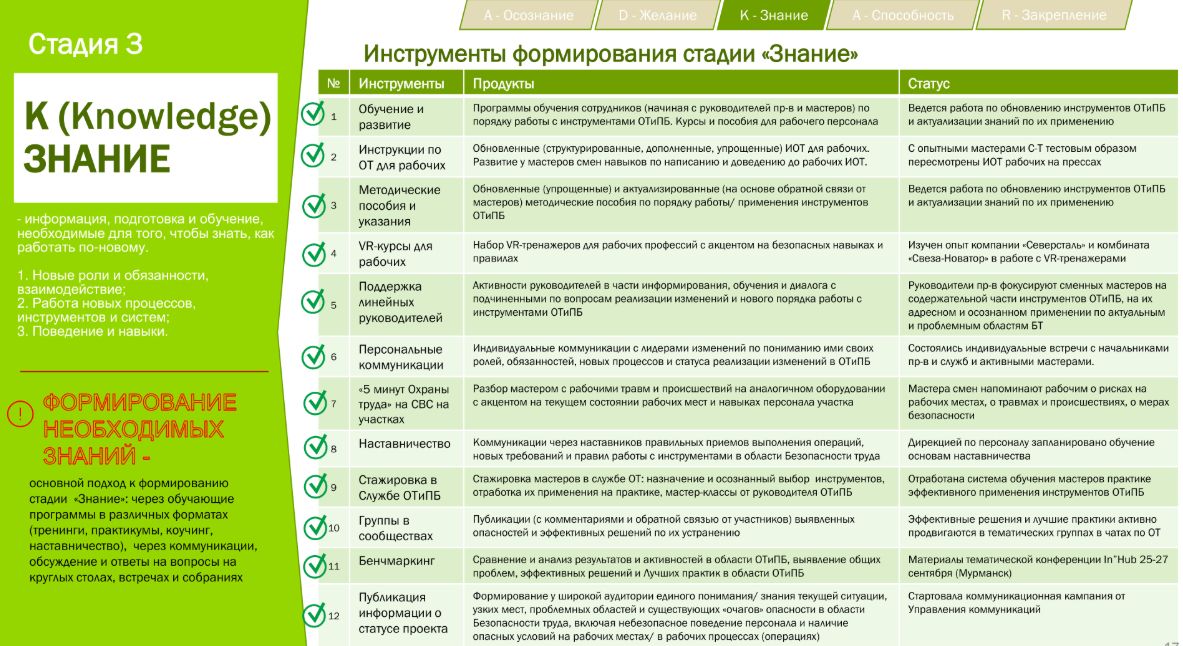

Формирование стадии «Знание» достигается через обучающие программы в различных форматах (тренинги, практикумы, коучинг, наставничество), коммуникации, обсуждение и ответы на вопросы на встречах и собраниях.

Преодоление барьеров и дефицита ресурсов – назначение стадии «Способность». На данном этапе реализуются мероприятия организационно-технического характера. Один из инструментов – делегирование задач. Ограничения, связанные с дефицитом времени у руководителей, преодолеваются путем подготовки и развития резервистов, расстановки приоритетов.

Демонстрация результатов и эффектов – основной подход к формированию стадии «Закрепление», в рамках которой поощряются достижения участников, на финишную прямую выходит реализация назначенных мероприятий в установленные сроки и согласованных объемах.